La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a publié en mars deux bulletins d’information statistiques (BIS) abordant les budgets locaux sous l’angle d’aspects socio-économiques :

- L’un porte sur l’analyse budgétaire des départements au regard de leur évolution démographique depuis la fin des années 2000 (BIS n°193). Il en ressort que les départements en déprise démographique, bien que bénéficiant de recettes par habitant relativement élevées grâce à la stabilité des concours de l’Etat, sont confrontés à une pression accrue sur les dépenses sociales et à des marges de manœuvre financières plus restreintes. Parallèlement, les départements en croissance affichent une situation financière globalement plus saine, malgré une récente fragilisation de leurs ressources, notamment liées aux DMTO.

- L’autre porte sur l’analyse budgétaire des communes au regard du niveau de revenu des ménages de leur territoire (BIS n°194). Il en ressort qu’à l’échelle communale, le revenu moyen des habitants influence également fortement la composition des recettes, la capacité d’investissement et l’autonomie financière : les communes les plus aisées s’appuient davantage sur leurs ressources propres et investissent plus massivement, tandis que les communes plus modestes restent tributaires des dotations de l’État et disposent de marges budgétaires plus contraintes.

Dans ce déchiffrage, nous vous partageons les principaux enseignements à tirer de ces études statistiques.

Des budgets départementaux tributaires des dynamiques démographiques (BIS 193)

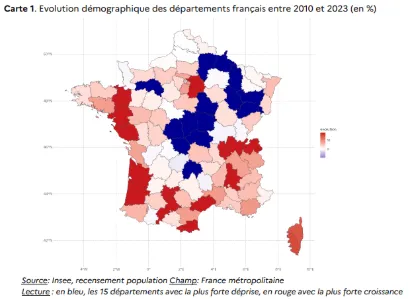

Depuis 2010, on observe une polarisation des dynamiques démographiques à l’œuvre en France hexagonale avec une croissance sur les territoires littoraux qui contraste avec un déclin (on parle de déprise démographique) dans les territoires de ce que les auteurs qualifient de « diagonale du vide » :

– Une population en baisse dans des départements comme la Nièvre (-9,2 %), la Haute-Marne ou la Creuse.

– Qui s’oppose à une forte croissance dans la Haute-Savoie (+17,6 %), la Haute-Garonne ou la Gironde par exemple.

Un paradoxe apparent : perdre des habitants pour gagner en recettes

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les départements en déprise ne sont pas nécessairement en reste avec :

– Des recettes plus élevées par habitant et bien orientées (+1,9 %/an)

– Une forte progression des subventions (+88,9 %)

– Des concours de l’État stables

Pour ce qui est des départements en croissance démographique, les constats sont moins favorables :

– Les recettes sont en recul depuis les années Covid (-4,4 % entre 2022 et 2023)

– Concours de l’État par habitant divisés par deux sur l’ensemble de la période étudiée : de 210 à 110 €/hab

– Moins de subventions et recettes plus sensibles à la baisse des DMTO

Plusieurs explications peuvent expliquer cette apparente incohérence :

– Les chiffres par habitant sont mécaniquement plus élevés pour des départements moins peuplés

– Le moindre dynamisme des ressources propres dans des départements en déprise les rend plus tributaires des ressources étatiques, qui sont demeurées stables

Décrue démographique et pression sur les dépenses sociales au cœur des compétences départementales

Malgré cette tendance plus favorable au niveau des recettes pour les départements en déprise, on observe pour cette catégorie de départements une pression plus importante sur les postes de dépense puisque décrue démographique rime pour ces collectivités avec dépenses sociales plus élevées (action sociale, santé, population vieillissante …) :

– Dépenses de fonctionnement plus élevées par habitant : 1 126,9 €/hab. vs 934,2 €/hab

– Santé et action sociale pour les départements en déprise : 700 €/hab. en moyenne, soit 200 € de plus que pour les départements en croissance

– Fortes dépenses liées aux populations âgées et précaires

Pour ce qui est des dépenses d’investissement, les départements en déprise investissent davantage pour leur attractivité en aménagement et action économique.

En conclusion, les tendances d’évolution démographique semblent être corrélées avec des profils budgétaires distincts

Les principaux indicateurs de santé financière sont tous plus défavorables aux départements en déprise. Ces chiffres s’expliquent par les dynamiques budgétaires explicitées ci-dessus. Il convient toutefois de noter que ces ratios sont en moyenne satisfaisants pour ces deux profils démographiques.

– Les départements en croissance ont une situation financière plus saine, malgré une récente baisse des recettes (plus sensibles à l’évolution des DMTO) due à la crise immobilière.

– Les départements en déprise, bien qu’ayant des recettes dynamiques par habitant, souffrent d’un endettement élevé, de dépenses sociales lourdes et de moindres marges de manœuvre budgétaire pour investir.

Le sentiment général est celui de départements en déprise qui affichent une situation financière moins robuste, dépendant plus largement des recettes étatiques. Il convient toutefois de souligner que ces constats peuvent varier fortement d’une situation individuelle à une autre, notamment en fonctionnement de la vitesse de déclin démographique.

Le revenu par habitant, un facteur déterminant pour la composition des budgets communaux ? (BIS 194)

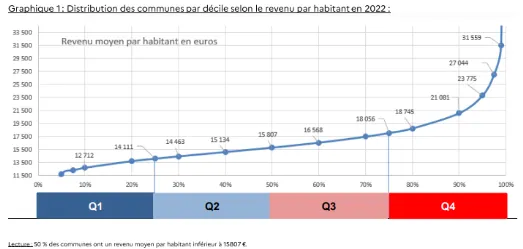

Le document présente une analyse financière des communes françaises, réparties en quartiles selon leur revenu moyen par habitant (Q1 à Q4). Q1 représente les revenus les plus faibles et Q4 les plus élevés.

Des impacts financiers du revenu par habitant qui s’observent sur plusieurs strates de population

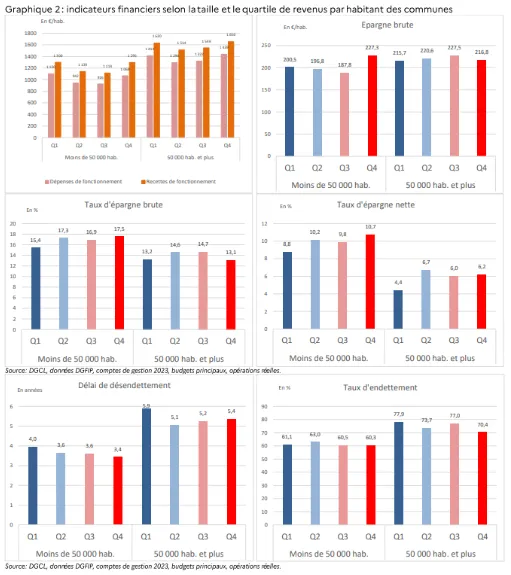

De manière générale, les communes avec un revenu par habitant moindre présentent des indicateurs financiers relativement dégradés comparativement à celles avec de meilleurs niveaux de revenu par habitant, avec certaines nuances selon la strate de population :

Communes de moins de 50 000 habitants :

– Des recettes et dépenses de fonctionnement qui sont plus élevés pour le Q4

– Des taux d’épargne brute et nette qui s’améliorent en fonction du niveau de revenu

– Un délai de désendettement plus court et une capacité d’autofinancement qui suivent la même tendance

Communes de plus de 50 000 habitants :

– Endettement plus élevé et désendettement plus long pour les communes avec revenus par habitant plus faible

– Capacité d’investissement plus contrainte dans les communes plus pauvres, malgré un taux d’épargne brute relativement similaire entre Q1 et Q4 dans cette catégorie de population

Derrière des niveaux de recettes et dépenses par habitant relativement homogènes en valeur absolue : de fortes disparités dans la nature de celles-ci

En effet, l’un des principaux constats qui explique les résultats de cette étude est le suivant : plus les communes ont une population riche, plus elles dépendent de leurs propres impôts. Ces chiffres sont en ce sens assez évocateurs :

– Nature des RRF du Q1 : 59 % impôts / 26 % concours de l’État

– Nature des RRF du Q4 : 71 % impôts / 11 % concours de l’État

En ce qui concerne la répartition des dépenses, elle est assez homogène entre quartiles, mais avec quelques divergences :

– Les communes Q1 ont plus de dépenses en services généraux et santé/social

– Les communes Q4 ont plus d’investissement dans l’aménagement du territoire, économie et culture/jeunesse

De ces constats découle une gestion différenciée de la section d’investissement :

– Les communes riches investissent davantage, avec un taux d’équipement plus élevé

– L’autofinancement des investissements est plus fort pour les communes à hauts revenus

– Le besoin de financement est plus fréquent chez les communes à faible revenu

En conclusion, les communes, selon que le niveau de revenu de ses habitants est particulièrement faible ou élevé, sont susceptibles de s’inscrire dans deux catégories :

- Les premières sont plus dépendantes de l’État, avec une capacité d’autofinancement plus faible, bien qu’elles puissent avoir un niveau de recettes relativement satisfaisant.

- Les secondes ont plus d’autonomie financière, investissent plus et disposent de marges budgétaires plus confortables.

Confirmant des situations déjà connues, les analyses de la DGCL des dynamiques démographiques départementales et du niveau de revenu communal concluent ainsi à une forte corrélation entre les caractéristiques socio-économiques des collectivités locales et la structure de leurs budgets locaux.

Ces conclusions rappellent l’importance de tenir compte des spécificités démographiques et socio-économiques dans l’évaluation et l’analyse de la santé financière des collectivités locales.

Pour en savoir plus :

👉BIS 193 (mars 2025), Les finances des départements en croissance et en déprise démographique

👉BIS 194 (mars 2025), La situation financière des communes en 2023 selon les revenus de leurs habitants

💬 Un décryptage d’Henri Daudignon, Analyste Crédit – Chargé d’études secteur public de l’AFL.