En juin 2025, l’Institut Terram et Project Tempo publient une étude qui revient sur la perception des enjeux environnementaux au niveau territorial en France. Ce travail s’appuie sur une méthode inédite d’analyse[1] qui rend visible les différences de perception et d’évaluation de la transition écologique entre les territoires en France. Il amène à penser la transition écologique depuis les territoires et met en exergue la notion de « justice écologique ».

[1] Cette étude s’appuie sur les résultats d’une enquête d’opinion conduite au cours de l’été 2024, administrée par l’Institut Dynata auprès d’un échantillon de 2 000 personnes représentatives de la population française. Les données recueillies ont fait l’objet d’un traitement statistique avancé, mobilisant la méthode de régression multiniveau avec poststratification (multilevel regression with poststratification, MRP)

Une conscience « territorialisée » des citoyens à la transition écologique

Les enjeux environnementaux sont au cœur de nombreux travaux de recherche en sciences sociales depuis des décennies et bien intégrés aux débats publics et médiatiques. Ils incluent les variables sociodémographiques classiques, mais tendent à oublier la dimension territoriale, pourtant essentielle à l’analyse.

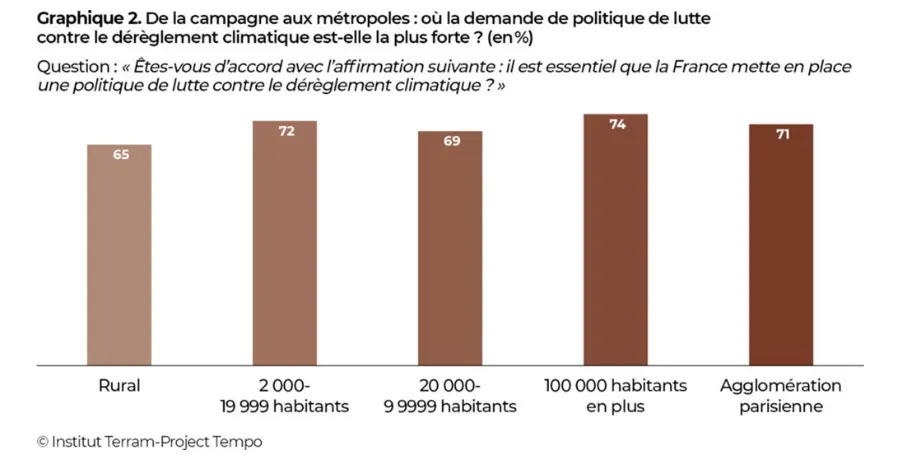

L’étude « Saisir les enjeux environnementaux par les territoires » révèle tout d’abord l’existence d’une conscience écologique partagée en France autour de l’idée qu’il faille faire « quelque chose » pour agir face au dérèglement climatique.

Elle pointe ensuite la nécessité d’intégrer l’échelon local aux politiques environnementales nationales souvent perçues comme déconnectées de la réalité. Cette demande n’émane pas seulement des territoires ruraux ou dits « périphériques », mais aussi des grandes métropoles.

Ainsi, il convient de dépasser le clivage traditionnel entre centre et périphérie ou entre ville et campagne.

De la campagne aux métropoles : où la demande de politique de lutte contre le dérèglement climatique est-elle la plus forte ? (en %)

« 50% des Français déclarent préférer que les responsables politiques tiennent compte des spécificités territoriales plutôt que de parler du pays comme d’un ensemble uniforme. »

L’impact des inégalités territoriales sur l’acceptabilité

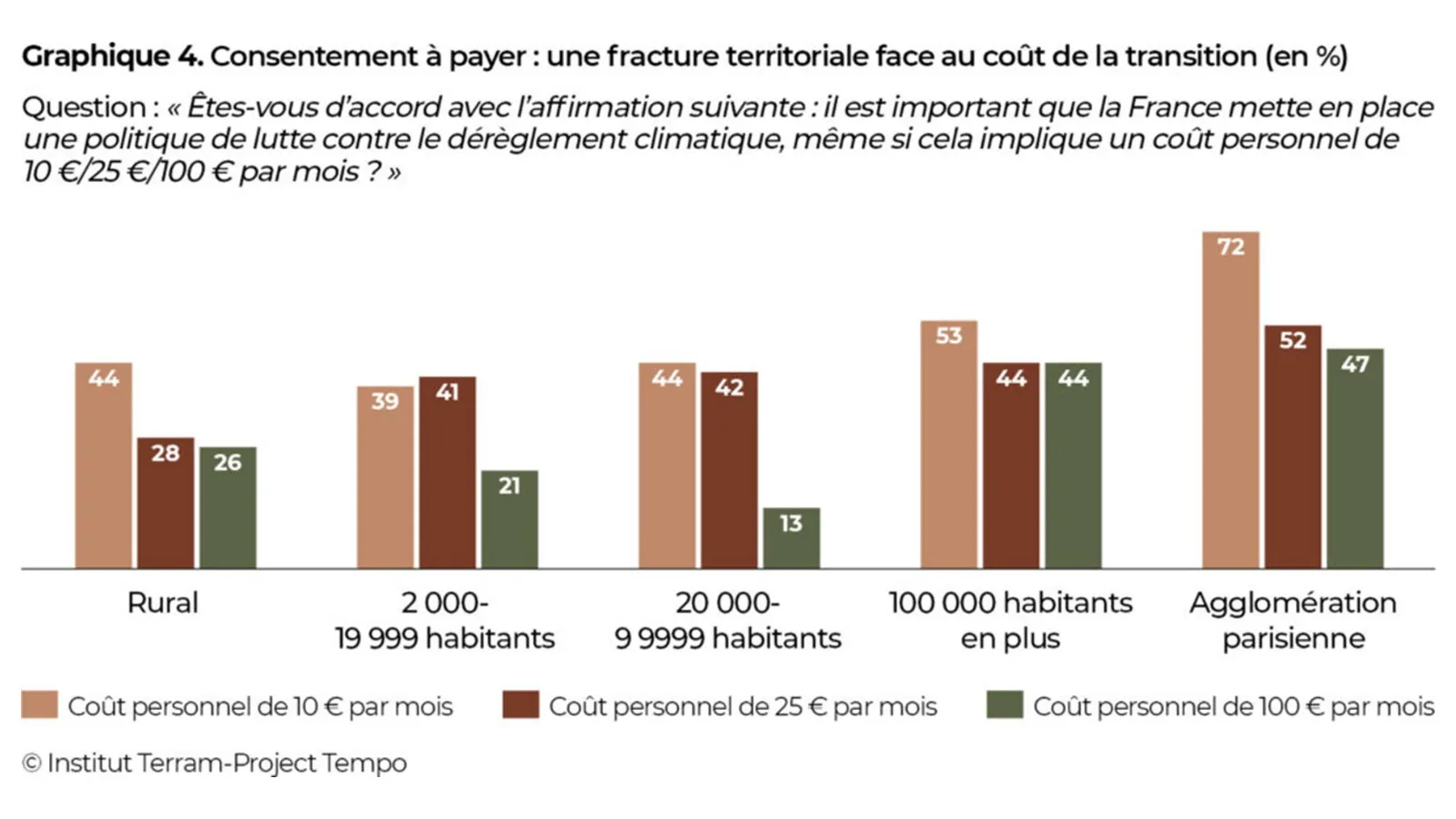

Le consensus environnemental est mis à mal par les inégalités territoriales qui irriguent la France. En interrogeant la population sur les implications concrètes de la transition écologique, des disparités nettes apparaissent et le soutien se fragilise lorsque la transition est perçue comme une contrainte individuelle.

Au niveau national, 45% des répondants estiment qu’on leur demande trop de sacrifices personnels. En s’attardant sur la typologie de territoires, ce sentiment parait plus marqué dans les zones rurales (49%) et l’agglomération parisienne (48%) que dans les communes de plus de 100 000 habitants (41%).

En outre, 71% des Français se déclarent globalement favorables à une politique environnementale renforcée mais seulement 51% si cela implique une perte de pouvoir d’achat de 10 euros par mois, 41% pour une baisse de 25 euros par mois et 32% pour une perte de 100 euros mensuels.

L’analyse des réponses par territoire illustre enfin les dynamiques divergentes :

Le rôle essentiel des élus locaux pour une écologie « sur-mesure »

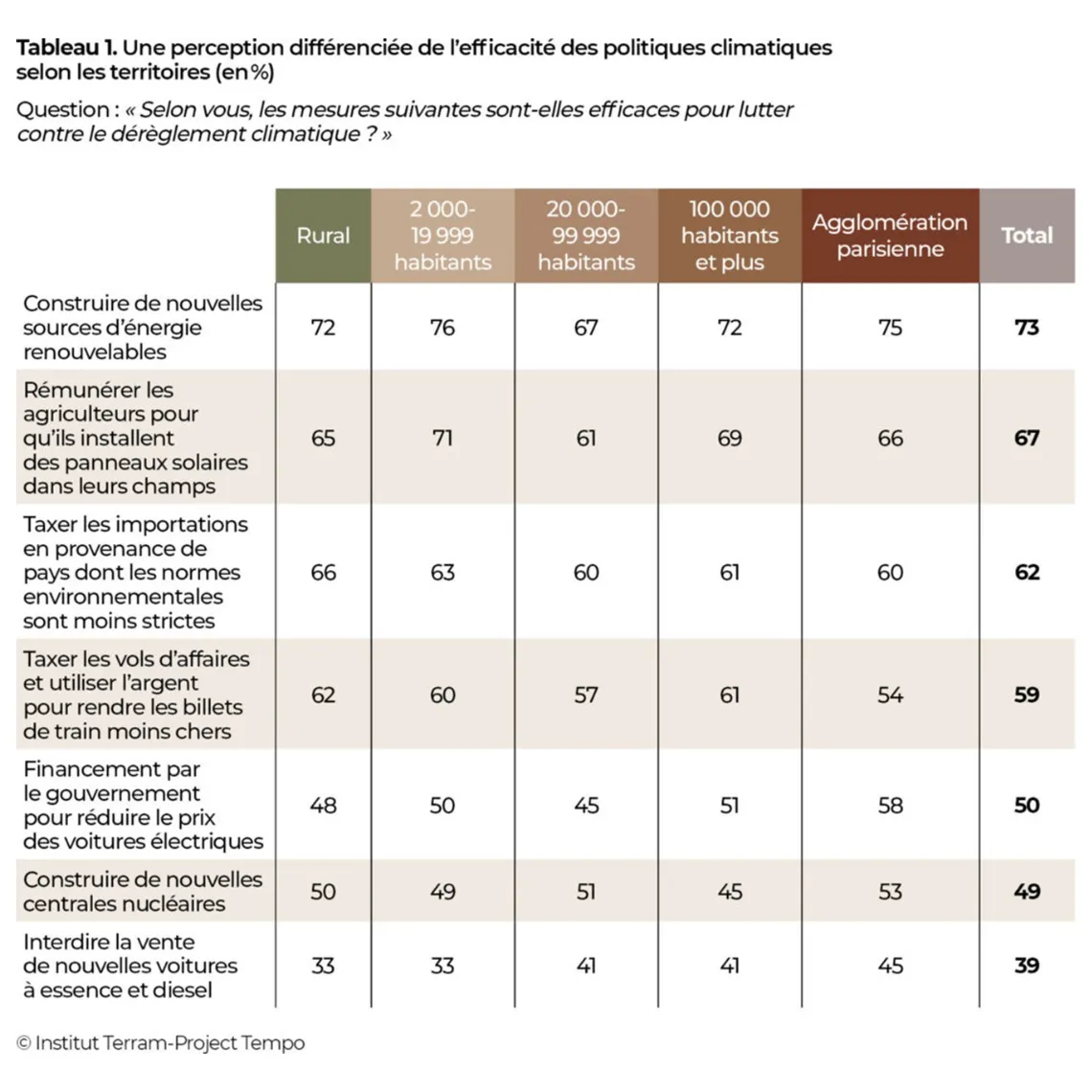

Les auteurs appellent à une écologie « sur mesure » qui réponde directement aux aspirations de habitants et qui comprenne leurs modes de vie. Il existe une perception différenciée de l’efficacité des politiques climatiques selon les territoires. La fracture qui se dessine n’est pas idéologique, mais d’ordre opérationnelle. Elle se fonde sur des inégalités d’expérience, d’exposition et de capacité d’adaptation.

L’exemple des mobilités est prégnant : il est plus facile pour un habitant de centre-urbain d’utiliser des alternatives à la voiture thermique individuelle que pour un habitant de zone rurale où aucune alternative n’est disponible.

Les élus locaux, notamment les maires, sont les premiers représentants de la République dans les territoires. Figures de confiance, accessibles et proches du terrain, de nombreux citoyens souhaiteraient qu’ils aient davantage de marges de manœuvre pour piloter localement la transition écologique.

Ainsi, de nombreuses initiatives locales tentent de sensibiliser et d’adapter les discours pour véritablement penser la transition écologique depuis les territoires et la légitimiser.

A l’instar des groupes de travail et projets réalisés par des partenaires de l’AFL, comme France urbaine, Intercommunalités de France ou encore l’Association des Maires Ruraux de France, les élus locaux souhaitent réconcilier ambition écologique, justice territoriale et engagement citoyens, et cela sans distinction de typologie de territoires.

En conclusion :

Cette étude plaide pour une gouvernance environnementale territorialisée, à la fois attentive à la diversité des aspirations citoyennes, en phase avec le mouvement de reterritorialisation de l’action environnementale des entreprises et solidement ancrée dans les capacités concrètes des collectivités locales.

💬 Un décryptage de Lou Lamure-Guigard, Responsable des relations partenaires & chargée du développement de l’AFL.