En marge de la Conférence « Ambitions France Transports » lancée par le gouvernement pour repenser le modèle de financement des infrastructures de transports à horizon 2040, l’AFL, la banque des collectivités locales, et l’Institut Nationale des Etudes Territoriales (INET) ont publié une étude le 17 avril 2025. Cette dernière dresse le constat d’un modèle de financement des mobilités sous tension et propose de nouvelles pistes pour une mobilité à la fois décarbonée, inclusive mais aussi adaptée aux évolutions des usages et des comportements.

Un impératif : décarboner les mobilités du quotidien en France

L’aménagement du territoire, fruit d’une période marquée par la mondialisation, a accentué les distances entre lieux de vie, de travail et de loisirs obligeant les Français à se déplacer davantage. En l’absence d’alternative, de nombreux territoires n’ont eu d’autres choix que de s’organiser autour de la voiture.

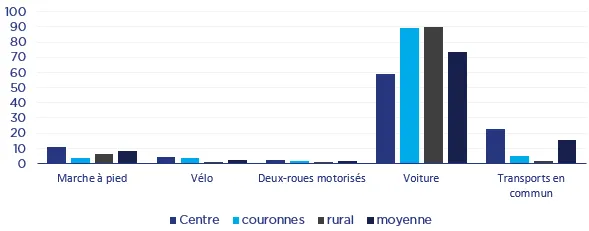

Aujourd’hui, la part modale des déplacements domicile-travail reste dominée par ce mode de transport, alors que les associations d’élus appellent à une refonte du financement des transports pour lutter contre la fracture territoriale d’une part, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur.

Parts modales (en %) des déplacements domicile-travail (calcul des auteurs de l’étude)

Avec 30% de l’empreinte carbone des Français en 2019 (2,9tCO2eq/personne), le secteur des mobilités est au cœur de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui fixe un objectif de décarbonation quasi complète à horizon 2050.

Pour répondre aux impératifs de transition écologique et de cohésion territoriale que se donnent les pouvoirs publics, de nombreux investissements sont nécessaires dans le secteur des mobilités. Très émetteur de GES, ce secteur est largement piloté par les collectivités locales et leurs groupements qui font face à d’importants défis financiers : construction d’infrastructures de transport, financement de l’exploitation et de l’entretien des lignes, soutien pour l’acquisition de véhicules moins polluants… Le tout dans un contexte contraint de ressources.

Atteindre la neutralité carbone suppose d’agir simultanément sur différents leviers présentés par Aurélien BIGOT, chercheur sur la décarbonation des transports :

– La demande de transport

– Le report modal

– Le remplissage des véhicules

– La consommation énergétique des véhicules

– L’intensité carbone de l’énergie

Toutefois, pour décarboner les transports en France, une mobilité « sur-mesure » est capitale. Au regard de la géographie, de l’économie ou bien de la sociologie d’un territoire, le recours aux leviers de décarbonation présentés ci-dessus doit s’adapter. Au-delà des investissements dans les infrastructures, les autorités organisatrices des mobilités devront engager un vrai travail de pédagogie pour lever les freins sociologiques à l’utilisation de véhicules carbonés lorsqu’une alternative existe. Pour cela, une mobilisation des acteurs publics, privés et de la société civile est utile rappellent les auteurs.

🔎 En synthèse

Une mobilité décarbonnée

Une mobilité décarbonée, c’est d’abord moins de mobilité, ensuite plus de mobilité active, enfin plus de transports collectifs. La priorité est la fin de l’autosolisme.

Une mobilité équitable

Une mobilité équitable suppose de penser la mobilité « sur-mesure » en fonction des territoires pour proposer des solutions adaptées, cohérentes et coordonnées, et d’accompagner les citoyens. Cela appelle également une différenciation territoriale des modèles de financement.

Le modèle de financement actuel

Le modèle de financement actuel des mobilités ne permet pas de couvrir le mur de dépenses, en partie déjà engagées, en fonctionnement et en investissement, pour leur décarbonation.

Un modèle de financement sous tension face à des besoins croissants

Aujourd’hui, le financement des mobilités du quotidien coûte 36 Md€ chaque année aux autorités organisatrices des mobilités (AOM), dont 15 Md€ en Ile-de-France. Dans le cadre de la transition écologique, le Sénat estime le besoin cumulé de financement supplémentaire d’ici 2030 à 100 Md€, dont 60 Md€ d’investissements et 45 Md€ en fonctionnement annuel.

Les trois financeurs historiques des AOM semblent ne pas être en mesure de supporter seuls ce mur de dépenses :

– Les employeurs, qui représentent 40% des recettes des AOM, via le versement mobilité, subiraient une hausse de leur contribution comme une hausse du coût du travail qui nuiraient à la productivité.

– Les usagers, qui couvrent 17% des recettes avec la billettique et les abonnements, ont un usage de transport très élastique au prix, et leur plus grande contribution tarifaire risque d’entraîner un report modal vers la marche ou la voiture.

– Les collectivités, qui équilibrent le budget des AOM à hauteur de 35% des recettes, verraient une plus grande participation au financement des mobilités mettre en danger l’équilibre de leurs budgets.

Par ailleurs, de nombreux enjeux d’adaptation et d’atténuation du changement climatique (risques climats, investissement sur les réseaux, rénovation énergétique…) s’ajoutent au poids budgétaire et financier du secteur des mobilités pour les collectivités et les acteurs locaux. Dans un contexte de rigueur budgétaire, une refonte du modèle de financement est indispensable pour accompagner et encourager les changements de pratique.

Un modèle de financement à réinventer pour une offre de mobilité plus inclusive et durable

Des leviers de financement à mobiliser dès maintenant :

– Prioriser les investissements dans l’offre de mobilités, selon la typologie des territoires (BHNS en zones d’activités et périurbain, mobilité partagée et TAD en ruralité…), par le renforcement de l’intermodalité.

– Adopter une stratégie d’optimisation des moyens dédiés aux mobilités (sobriété et efficacité énergétiques, planification foncière, leviers de financement, outils numériques), adaptée aux comportements et usages des populations.

– Compte tenu des lourds coûts induits par la dynamique de mobilité, favoriser un recours étendu et modulé du versement mobilité ainsi qu’à l’emprunt, pour un modèle de financement de long terme bénéfique aux projets de mobilité de tous les territoires.

– Développer les coopérations territoriales, en favorisant les synergies entre intercommunalités par des schémas et des solutions adaptées, voire en les institutionnalisant par la constitution de groupements publics regroupant plusieurs EPCI.

Une refonte profonde du modèle de financement à engager :

– Définir un modèle de financement plus juste et résilient dans le temps fondé sur les incitations et l’intégration des externalités positives et négatives.

– Dans le futur modèle de financement, arbitrer et répartir les parts de dépenses de mobilité futures entre les ménages, les entreprises et les administrations.

– Communiquer auprès des usagers dans le changement de leurs modes de vie et de déplacements. Disposer d’outils financiers et d’aides significatives pour que les ménages et entreprises puissent s’adapter aux nouveaux impératifs avant toute mesure de sanction. Promouvoir des solutions de mobilité collective abordables et confortables pour rendre désirable la transition.

Et après ?

Si l’optimisation du réseau de mobilités, par ses multiples leviers (gouvernance territoriale, technologies numériques, concurrence économique, mutualisation de ressources, etc.), permet de répondre aux besoins financiers de la densification des mobilités locales, le recours à l’emprunt ainsi que l’élargissement de la fiscalité affectée seront indispensables pour pallier les engagements nécessaires.

La définition d’un panier de ressources selon une philosophie mêlant efficacité économique, pertinence environnementale et justice sociale est la condition sine qua non pour l’acceptabilité socio-politique d’un renforcement de l’effort budgétaire requis pour une réforme de l’offre de mobilités au service du bien-vivre des territoires.

Plus structurellement, un tel défi implique de répondre à trois autres dimensions, non traitées dans le cadre de cette étude mais pouvant être source d’inspiration :

– Lever les freins sociologiques sur la demande de mobilités, car renoncer à un déplacement ou préférer un autre mode de transport à l’autosolisme implique une bifurcation comportementale forte, notamment en ruralité ;

– Repenser l’aménagement des territoires, en rapprochant les aménités essentielles (centres productifs, services publics, commerces, loisirs de base) des populations, à rebours de la dynamique des dernières décennies, ce qui fera tant réduire les besoins de mobilités que raviver les bourgs et villages ;

– Intégrer les enjeux de santé publique dans les politiques de mobilité et d’aménagement pour favoriser le développement de transports respectueux de la santé et de l’environnement (lutte contre la pollution de l’air ou sonore, favorisation des mobilités actives…

Pour en savoir plus :

👉L’étude complète est à retrouver ici.

💬 Un décryptage des élèves administrateurs et ingénieurs en chef territoriaux ayant contribué à l’étude, appuyé par Lou Lamure-Guigard, responsable des relations partenaires à l’AFL, la banque des collectivités locales.